К сожалению, эта эпоха, в силу политических причин и подавляющего влияния на современный мир "анти-готического" искусства эпохи Возрождения, остается мало известной, и только недавно, благодаря работам замечательного американского историка искусства Эрвина Панофски, начал рассеиваться туман ложных интерпретаций и были заложены основы понимания логики развития и символизма готического искусства. Между тем, готика является ключевой эпохой для понимания законов формирования западноевропейского менталитета и повлияла она не только на европейскую культуру, но и на весь мир не меньше, а возможно и больше, чем эпоха Возрождения. Достаточно сказать, что именно конечная фаза развития готики - так называемая интернациональная готика создала единое культурное пространство Западной Европы и окончательно оформила цивилизационное христианство как мировоззрение.

Прежде всего следует отметить, что, вопреки названию, придуманному родоначальником истории искусств Вазари, зарождение готики и как архитектурного стиля и как мировоззрения не имеет никакого отношения к германскому племени готов и произошло в 6 километрах от центра Парижа в духовном и культурном сердце Франции, в Иль-де Франс, и первой готической постройкой стала базилика аббатства Сен-Дени, усыпальница французских королей и главный духовный центр Франции. Появление готического стиля совпало по времени с расцветом крипто-православного искусства Сицилийского королевства норманнов и связано с появлением во Франции целой плеяды гениальных людей, вполне сравнимой с созвездием гениев эпохи Итальянского Возрождения. И наиболее влиятельным представителем этой плеяды был демиург французской и общеевропейской культуры, создатель готического стиля, настоятель аббатства Сен-Дени - Сюжер, -

Прежде всего следует отметить, что, вопреки названию, придуманному родоначальником истории искусств Вазари, зарождение готики и как архитектурного стиля и как мировоззрения не имеет никакого отношения к германскому племени готов и произошло в 6 километрах от центра Парижа в духовном и культурном сердце Франции, в Иль-де Франс, и первой готической постройкой стала базилика аббатства Сен-Дени, усыпальница французских королей и главный духовный центр Франции. Появление готического стиля совпало по времени с расцветом крипто-православного искусства Сицилийского королевства норманнов и связано с появлением во Франции целой плеяды гениальных людей, вполне сравнимой с созвездием гениев эпохи Итальянского Возрождения. И наиболее влиятельным представителем этой плеяды был демиург французской и общеевропейской культуры, создатель готического стиля, настоятель аббатства Сен-Дени - Сюжер, - До того как он стал аббатом Сен-Дени Сюжер служил в Нормандии, во владениях Генриха I Боклерка Английского(Боклерк = высокоученый), который был еще и Нормандским герцегом, то есть, формально, вассалом французской короны. Сюжер сумел завоевать любовь и уважение Генриха I на почве совместной любви к наукам, что помогло ему стать миротворцем, посредничество которого между Генрихом I Английским и Людовиком VII Французским не позволило Столетней войне между Францией и Англией разразится на столетие раньше, став таким образом войной двухсотлетней. Более того оно могло сделать столь ожесточенный конфликт невозможным совсем,

если бы преждевременная смерть аббата Сюжер не помешала ему предотвратить еще и развод Людовика VII со своей женой Элеонора Аквитанской, грозивший катастрофическими политическими последствиями для столь любимой аббатом Сюжер Франции. Стоит ли удивляться тому, что когда Людовик VII решил отправиться в крестовый поход, он не захотел бросать в королевском замке на произвол судьбы и одиночества свою жену, чья умопомрачительная красота могла довести и довела таки Англию и Францию до безумия, продолжавшееся целое столетие и до конца не изжитое до сих пор. Естественно, что единственным, кому королевская семья могла доверить управление Францией в свое отсутствие, оказался аббат Сюжер.

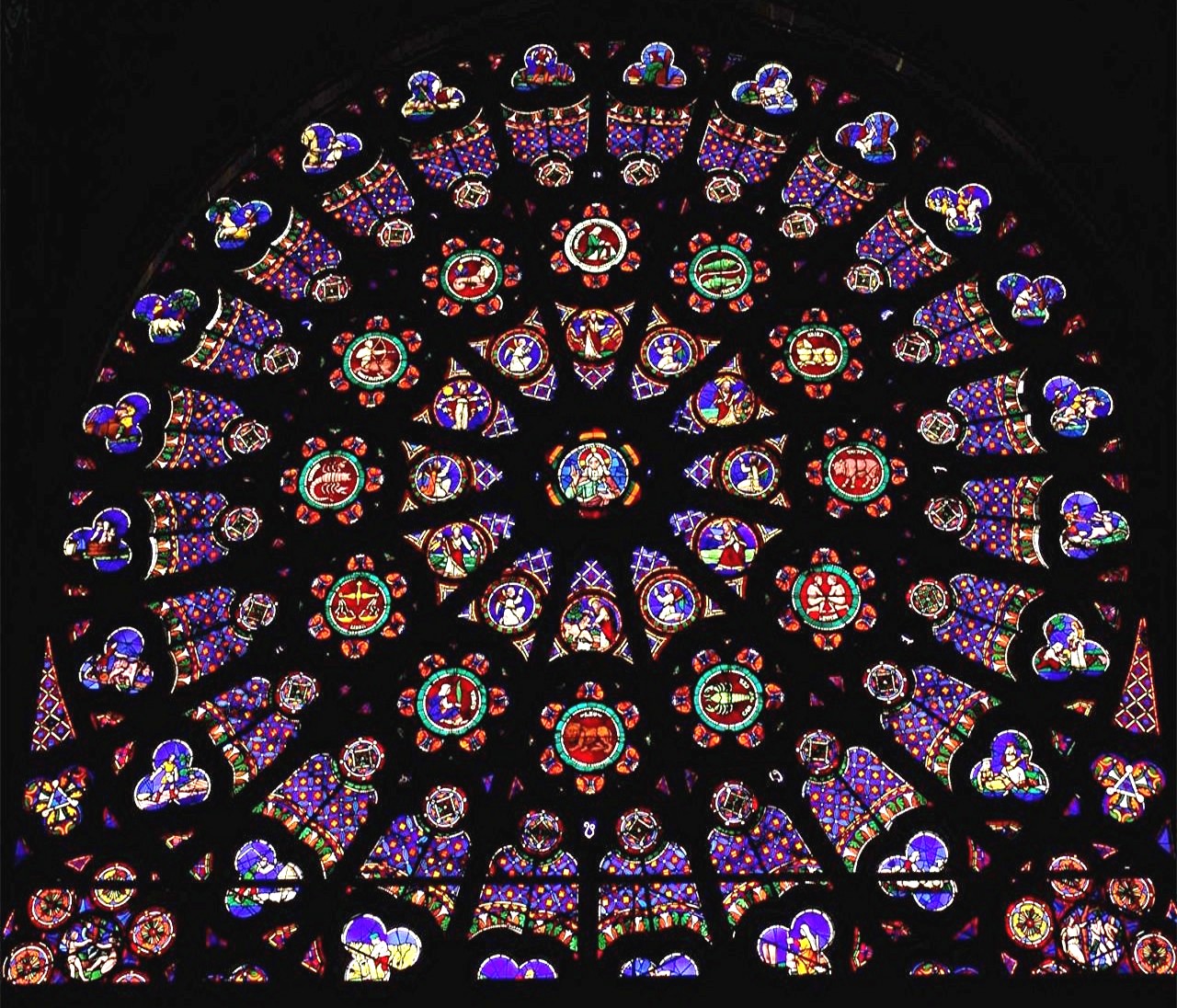

если бы преждевременная смерть аббата Сюжер не помешала ему предотвратить еще и развод Людовика VII со своей женой Элеонора Аквитанской, грозивший катастрофическими политическими последствиями для столь любимой аббатом Сюжер Франции. Стоит ли удивляться тому, что когда Людовик VII решил отправиться в крестовый поход, он не захотел бросать в королевском замке на произвол судьбы и одиночества свою жену, чья умопомрачительная красота могла довести и довела таки Англию и Францию до безумия, продолжавшееся целое столетие и до конца не изжитое до сих пор. Естественно, что единственным, кому королевская семья могла доверить управление Францией в свое отсутствие, оказался аббат Сюжер. Но, несмотря на свои столь значительные заслуги в области государственного строительства, вклад в искусство и архитектуру аббата Сюжер оказался еще более значительным. Начав перестройку обветшавшего и не вмещавшего уже возросшее количество прихожан аббатства Сен-Дени, он оказался не только спонсором построения первого готического храма, но и великим архитектором и художником, придумавшим и собравшим в единый архитектурный стиль такие специфические готические элементы, как окно-розу и внешние контрфорсы с аркбутанами. Применение внешних контрфорсов и аркбутанов дало возможность скомпенсировать распирающие усилия от крыши на стены, что позволило сделать стены тоньше, а окна шире, в результате чего аббат Сюжер сумел создать то, напоминающее купол Святой Софии, впечатление Церкви со стенами из света сияющего, которое стало идеалом и мечтой архитекторов высокой и пламенеющей готики. Более того, он продолжил традицию аббатов-архитекторов, которую породил на Западе создатель аббатсва Мон-Сен-Мишель Уильям Вольпианский, в рамках которой архитектура оказывалась выразителем не только эстетических и инженерных идей, но поистине "генезисом" в камне, создающим символический образ мироздания.

Но наиболее интересным является вопрос о том, какой именно "генезис", и какая именно теология легли в основу архитектуры аббатства Сен-Дени - архетипа готической базилики, созданной демиургом общеевропейской культуры. Американец немецкого происхождения Эрвин Панофский,совмещавший преподование истории искусств с практической политологией, писавший свои книги в разгар холодной войны, стыдливо называет эту теологию "оргией неоплатонической метафизики света". Но мы, мой возлюбленный читатель, никак не связаны ограничениями "академической" науки Принстонского разлива, и мы можем назвать эту "теологию в камне", которой является базилика Сен-Дени, ее истинным именем - Православие. Да-да, даже и после великого раскола на Западе продолжало жить и развиваться Православие, причем не крипто-православие Рожера II, а самое что ни на есть доподлинное Православие, причем в его высшей форме, получившей на востоке название исихазм. Именно Православие было основой личной, персональной духовной жизни демиурга западно-европейской культуры и французской государственности аббата Сюжера, которое в какой-то момент в его воображении вырвало из небытия тот образ Христианского Храма, который воплотился в первой готической базилике, и к которому впоследствии стремились лучшие из строителей готических соборов. Вперед, я покажу тебе, мой читатель, как зачастую даже ошибки западных христиан, потрясенных красотой Христа, заблуждающихся, но искренних, раскроют перед нами ту боговдохновенную книгу, которая называется историей искусств Западной Европы. Они не были "теплохладными"(Откр 3:15), но учились делать добро (Ис. 1:18), их душа прошла через такие испытания, по сравнению с которыми приключения героев Толкиена пресны и примитивны, их идеи определяют нашу жизнь сегодня, и именно их глазами мы часто, сами того не зная, смотрим на мир.

Прежде всего, следует отметить, что аббат Сюжер, несмотря на свои заслуги перед Церковью и Францией, за свои эстетические нововведения в ходе реконструкции аббатства в 1137-1142 годах подвергся нападкам другого гиганта эпохи ранней готики, сильно повлиявшего на развитие цивилизационного христианства - святого Бернара Клервоского. Святой Бернар, настоятель монастыря Клерво, был весьма противоречивой личностью, чьи недостатки были продолжением его достоинств - аскет, породивший в католичестве чувственный культ Богоматери, и свирепый борец с "ересиархами" Пьером Абеляром и Арнольдом Брешианским, отрицавшими добро, как механическое повиновение Богу, а церковь как государство;

Прежде всего, следует отметить, что аббат Сюжер, несмотря на свои заслуги перед Церковью и Францией, за свои эстетические нововведения в ходе реконструкции аббатства в 1137-1142 годах подвергся нападкам другого гиганта эпохи ранней готики, сильно повлиявшего на развитие цивилизационного христианства - святого Бернара Клервоского. Святой Бернар, настоятель монастыря Клерво, был весьма противоречивой личностью, чьи недостатки были продолжением его достоинств - аскет, породивший в католичестве чувственный культ Богоматери, и свирепый борец с "ересиархами" Пьером Абеляром и Арнольдом Брешианским, отрицавшими добро, как механическое повиновение Богу, а церковь как государство;создатель военно-монашеских орденов, написавший устав тамплиеров, и инициатор второго крестового похода, прославившийся фразой:"Убивать ради Христа - не преступление, а, напротив, величайшая слава";

главный идеолог и локомотив цистерианской реформы, изменивший образ святости в Католичестве и пуританин-иконоборец, которому произведения литургического искусства мешали молиться.

Более того, ключом к пониманию всего последующего развития западноевропейского искусства является то разделению бенедиктинской монастырской традиции на цистерцианцев и собственно бенедиктинцев, которое произошло в результате проведенной святым Бернаром реформы монастырской жизни, причем самому святому Бернару эстетическим идеалом казались белые стены с железным или деревянным крестом. А уж художественные инновации аббата Сюжер, составившие впоследствии основу готического стиля, представляли собой как раз то, против чего выступал Святой Бернар, и что было осуждено Exordium Magnum Ordinus Cisterciensis (Большим Трактатом Ордена Цистерцианцев): "Не должно быть позволено никаких живописных изображений или скульптуры, за исключением распятий из дерева".

Святой Бернар обрушился с гневными нападками на желание аббата Сюжер украшать увелирными изделиями ввереный его попечению храм и предоставить большую самостоятельность своим поодчиненным. Но Аббат Сюжер, отличавшийся незаурядным дипломатическим талантом, правильно оценил ситуацию и, в соответсвии с замечаниями святого Бернара, немного завинтив гайки дисциплины в аббатстве Сен-Дени , он помог ему установить официальный контакт с королем, после чего между двумя гигантами эпохи сам собой возник молчаливый пакт о ненападении и даже возникла некая если не симпатия, то взаимное уважение. Святой Бернар даже отметил в одном из своих писем, что Сюжер научился "сосать грудь Божественной Мудрости вместо того, чтобы пить мед из уст льстецов". Может показаться, что святой Бернар несколько фривольно играет словами (по латыни сосать - sugere), но на самом деле он в благодарность за помощь переносит на аббата Сюжер личный опыт, когда он, согласно поистине прелестной легенде, в 1146 году в Шпайерском соборе на глазах множества свидетелей был напоен девой с младенцем грудным молоком.

Святой Бернар обрушился с гневными нападками на желание аббата Сюжер украшать увелирными изделиями ввереный его попечению храм и предоставить большую самостоятельность своим поодчиненным. Но Аббат Сюжер, отличавшийся незаурядным дипломатическим талантом, правильно оценил ситуацию и, в соответсвии с замечаниями святого Бернара, немного завинтив гайки дисциплины в аббатстве Сен-Дени , он помог ему установить официальный контакт с королем, после чего между двумя гигантами эпохи сам собой возник молчаливый пакт о ненападении и даже возникла некая если не симпатия, то взаимное уважение. Святой Бернар даже отметил в одном из своих писем, что Сюжер научился "сосать грудь Божественной Мудрости вместо того, чтобы пить мед из уст льстецов". Может показаться, что святой Бернар несколько фривольно играет словами (по латыни сосать - sugere), но на самом деле он в благодарность за помощь переносит на аббата Сюжер личный опыт, когда он, согласно поистине прелестной легенде, в 1146 году в Шпайерском соборе на глазах множества свидетелей был напоен девой с младенцем грудным молоком. По иронии судьбы, до заключения пакта о ненападении, именно необходимость отвечать на вышеупомянутые нападки заставила аббата Сюжер взяться за перо, благодаря чему мы и можем от него самого узнать о той духовной жизни, которая породила готический стиль. К счастью и после пакта аббат Сюжер перо не бросил, но стал писать в историю современной ему Франции и историю перестройки аббатства Сен-Дени.

Первая ошибка, раскрывающая тайну рождения готики, связана с еще одним гением того времени - бывшим профессором Парижского Университета, бывшим монахом Сен-Дени Пьером Абеляром, несомненно главным действующим лицом основной драмы идей той эпохи: "Разум против Веры". Статьи Абеляра по этому вопросу, в сочетании с весьма заметной деятельностью его бывшего студента Арнольда Брешианского привлекли к нему не сулившее ничего хорошего внимание святого Бернара Клервосского, незадолго до этого, после 6 летней безуспешной борьбы, дождавшегося весьма таинственной кончины другого студента Пьера Абеляра - антипапы Анаклета II.

Последующие события показали, что у кого-то должны были быть очень серьезные основания, вера в свое предназначенье и хорошо подобранный компромат для того, чтобы после реформ Папы Григория организовать явно мошеннические, напоминающие времена порнократии, выборы Папы ИннокентияII. Действительно Иннокентий II, был избран конклавом с весьма сомнительными полномочиями, тайно созванным до объявления о смерти предыдущего Папы специально для того, чтобы не допустить избрания на Папский престол наиболее вероятного кандидата - Пьетро Перлиони, любимого Римским народом и находяшегося в дружеских отношениях с королем Английским Генрихом I, королём Французским Людовиком VI, аббатом Сюжер и лидером итальянских норманнов Рожером II.

Последующие события показали, что у кого-то должны были быть очень серьезные основания, вера в свое предназначенье и хорошо подобранный компромат для того, чтобы после реформ Папы Григория организовать явно мошеннические, напоминающие времена порнократии, выборы Папы ИннокентияII. Действительно Иннокентий II, был избран конклавом с весьма сомнительными полномочиями, тайно созванным до объявления о смерти предыдущего Папы специально для того, чтобы не допустить избрания на Папский престол наиболее вероятного кандидата - Пьетро Перлиони, любимого Римским народом и находяшегося в дружеских отношениях с королем Английским Генрихом I, королём Французским Людовиком VI, аббатом Сюжер и лидером итальянских норманнов Рожером II. Кроме того, борьба Святого Бернара Клервосского против антипапы Анаклета II является хорошо задокументированным первым, но отнюдь не последним случаем использования цивилизационным христианством антисемитизма, как оружия для борьбы с Православием, вернее в данном случае с крипто-православием. Действительно, одним из главных, если не сказать главным доводом Святого Бернара, с помощью которого он пытался убедить поддержать Папу Иннокентия короля Франции Людовика VI и императора Лотаря, изначально не желавших вмешиваться в церковные интриги, было именно то, что «к стыду христиан, человек еврейского происхождения занял трон Святого Петра». (сам святой Петр, согласно святому Бернару, был, очевидно, франкского происхождения.)

Если учесть, что одним из первых деяний Анаклета II после его избрания Римским Папой повторным, но зато правильно созванным конклавом, была папская булла передающая королевскую власть над Сицилией, Апулией и Калабрией, а также суверенитет над Капуей и Неаполем крипто-православному предводителю норманнов Рожеру II Сицилийскому, то следует признать, что, до сих пор ждущая своего православного исследователя, фигура антипапы Анаклета II, действительно имеет поистине эпохальное значение, символизируя принципиально другой ход истории. В этой, другой, не состоявшейся истории человечества Папа Анаклет II является персонификацией возможного союза западного христианства Святого Патрика, восточного Православия, республиканского Рима, итальянских норманнов и еврейского банковского капитала против воинствующего политического христианства, олицетворением которого несомненно является святой Бернар Клервоский. Безвременная, поистине таинственная смерть антипапы, который в течении 6 лет пытался остановить надвигающийся 4-й крестовый поход, сделала невидимым тот совершенно фантастический, непредставимый мир, в котором возможны такие союзы.

Влияние всех этих событий на появление готического стиля состояло в том, что святой Бернар, торжествуя "победу" над ненавистным антипапой Анаклетом II, напал на несчастного Пьера Абеляра практически одновременно с появление его писем об излишней роскоши богослужений в аббатстве Сен-Дени. Святой Бернар вызвал его в папскую курию обвинив его в пелагианстве, но имея в виду прежде всего то разрушающее действие, которое оказвало на внутрицерковную дисциплину теория Пьера Абеляра, согласно которой верховным командиром над человеком оказывалась его собственная совесть, а не король, не Папа и даже не господь Бог. При этом, естественно, поднимался вопрос о "клевете" на небесного покровителя Франции апостола галлов Святого Дени(Дионисия) в связи c записями Беды Достопочтенного, которые Абеляр обнаружил, в то время, когда он был монахом Сен Дени, и из которых следуло, что Небесный патрон аббатства Сен-Дени и Франции был не знаменитый Дионисий Ареопагит, который упоминается в «Деяниях Апостолов» и который считался первым епископом Афин, а значительно менее знаменитый и жившим значительно позже Дионисий Коринфский.

Влияние всех этих событий на появление готического стиля состояло в том, что святой Бернар, торжествуя "победу" над ненавистным антипапой Анаклетом II, напал на несчастного Пьера Абеляра практически одновременно с появление его писем об излишней роскоши богослужений в аббатстве Сен-Дени. Святой Бернар вызвал его в папскую курию обвинив его в пелагианстве, но имея в виду прежде всего то разрушающее действие, которое оказвало на внутрицерковную дисциплину теория Пьера Абеляра, согласно которой верховным командиром над человеком оказывалась его собственная совесть, а не король, не Папа и даже не господь Бог. При этом, естественно, поднимался вопрос о "клевете" на небесного покровителя Франции апостола галлов Святого Дени(Дионисия) в связи c записями Беды Достопочтенного, которые Абеляр обнаружил, в то время, когда он был монахом Сен Дени, и из которых следуло, что Небесный патрон аббатства Сен-Дени и Франции был не знаменитый Дионисий Ареопагит, который упоминается в «Деяниях Апостолов» и который считался первым епископом Афин, а значительно менее знаменитый и жившим значительно позже Дионисий Коринфский. Аббат Сюжер, выполняя функции премьер-министра Франции, не мог не знать о той огромной силе, которая стояла за спиной святого Бернара, но присоединятся к нападкам на Пьера Абеляра он не стал, хотя его убеждения были весьма далеки от философии бывшего монаха Сен-Дени, действительно напоминающей ересь Пелагианства.

Тем не менее, для аббата Сюжер эта дискуссия имела огромное значение и сама по себе и в связи с его спором со святым Бернаром. Аббат Сюжер, в отличии от Беде Достопочтенного, был убежден, что апостол Галлии, Святой Дионисий Парижский, до того как ему отрубили голову на Монмартре,и он с собственной головой в руках, пришел в Церковь, на то место, где сейчас находится аббатство Сен-Дени, был членом ареопага Афин, но "пристал к апостолу Павлу и уверовал"(Деян. 17:34), став первым епископом Афин, откуда он отправился в Галлию на встречу со своей мученической смертью. Мнение же Беде Достопочтенного врядли может считаться беспристрастным, так как Дионисий Коринфский был известен тем, что он в своем ответном послании епископу Рима Клименту сообщил, что его община стала зачитывать послания Папы во время воскресной литургии наравне со священным писанием (Евс. IV, 23), что традиционно использоалось для обоснования примата Папы. Между тем, задача Беде Достопочтенного в монастыре Джарроу была именно в том, чтобы преуменьшить влияние кельтского Православия в Нортумбрии в пользу Папского цивилизационного христианства.

Тем не менее, для аббата Сюжер эта дискуссия имела огромное значение и сама по себе и в связи с его спором со святым Бернаром. Аббат Сюжер, в отличии от Беде Достопочтенного, был убежден, что апостол Галлии, Святой Дионисий Парижский, до того как ему отрубили голову на Монмартре,и он с собственной головой в руках, пришел в Церковь, на то место, где сейчас находится аббатство Сен-Дени, был членом ареопага Афин, но "пристал к апостолу Павлу и уверовал"(Деян. 17:34), став первым епископом Афин, откуда он отправился в Галлию на встречу со своей мученической смертью. Мнение же Беде Достопочтенного врядли может считаться беспристрастным, так как Дионисий Коринфский был известен тем, что он в своем ответном послании епископу Рима Клименту сообщил, что его община стала зачитывать послания Папы во время воскресной литургии наравне со священным писанием (Евс. IV, 23), что традиционно использоалось для обоснования примата Папы. Между тем, задача Беде Достопочтенного в монастыре Джарроу была именно в том, чтобы преуменьшить влияние кельтского Православия в Нортумбрии в пользу Папского цивилизационного христианства. Убежденность аббата Сюжер в том, Святой Дионисий Парижский и Святой Дионисий Ареопагит Афинский - одно и то-же лицо, базировалась на работе одного из первых аббатов Сен-Дени, капеллана Императора Людовика Благочестивого Гильдуина, которому Император поручил в 825 году составить жизнеописание своего небесного патрона Святого Дионисия Парижского. Аббат Гильдуин, выпускник школы Алкуина, отнесся к этому поручению очень ответственно и, согласно легенде монахов Сен-Дени для идентификации Святого Дионисия Парижского как Дионисия Ареопагита Афинского, ездил в Византию. Но для истории искусств важнее всего то, что он привез в библиотеку Сен-Дени подарок, присланный Императором Византии Михаилом II Заикой - копию книгу, получившую на востоке название "Ареопагитика", авторство которой в то время ошибочно приписывали Дионисию Ареопагиту. Эта работа таинственного автора, о котором до сих пор ничего определенного не известно и которого именно поэтому назвали Псевдо-Дионисием Ареопагитом, удивительным образом оказалось на Западе единственным идеологическим плацдармом Православия после Великого Раскола и смерти Папы Анаклета II, символизирующей окончательную победу цивилизационного христианства в Западной Европе и соответсвенно окончательное превращение его в христианство политическое.

Убежденность аббата Сюжер в том, Святой Дионисий Парижский и Святой Дионисий Ареопагит Афинский - одно и то-же лицо, базировалась на работе одного из первых аббатов Сен-Дени, капеллана Императора Людовика Благочестивого Гильдуина, которому Император поручил в 825 году составить жизнеописание своего небесного патрона Святого Дионисия Парижского. Аббат Гильдуин, выпускник школы Алкуина, отнесся к этому поручению очень ответственно и, согласно легенде монахов Сен-Дени для идентификации Святого Дионисия Парижского как Дионисия Ареопагита Афинского, ездил в Византию. Но для истории искусств важнее всего то, что он привез в библиотеку Сен-Дени подарок, присланный Императором Византии Михаилом II Заикой - копию книгу, получившую на востоке название "Ареопагитика", авторство которой в то время ошибочно приписывали Дионисию Ареопагиту. Эта работа таинственного автора, о котором до сих пор ничего определенного не известно и которого именно поэтому назвали Псевдо-Дионисием Ареопагитом, удивительным образом оказалось на Западе единственным идеологическим плацдармом Православия после Великого Раскола и смерти Папы Анаклета II, символизирующей окончательную победу цивилизационного христианства в Западной Европе и соответсвенно окончательное превращение его в христианство политическое.Псевдо-Дионисий Ареопагит — таинственный автор «Ареопагитик» (Corpus Areopagiticum) — сборника, состоящего из четырёх трактатов и десяти писем на догматические темы, - скорее всего был одним интеллектуальных лидеров миафизитов, которых преследовал Император Юстиниан, ошибочно считая их монофизитами, но которым покровительствовала Императрица Феодора,правильно считая их православными. Очевидно, опасаясь преследований Юстиниана, автор "Ареопагиктик" придумал и вставил в книгу заведомо недостоверную, чисто литературную легенду и опубликовал свое сочинение под псевдонимом "Дионисий Ареопагит", который заставил его излишне доверчивых последователей, за счет фактора времени незнавших этих обстоятельств, приписать это сочинение Афинскому епископу, который, судя по всему, действительно является священомучеником Святым Дени Парижским, ставшим апостолом галлов(кельтов). Кроме того, по всей видимости одной из попыток доказать отсутствие связи между Святым Дионисием Парижским и Дионисием Ареопагитом было как раз то, что приписываемые ему сочинения в своих утверждениях, касающихся возможности полноты богообщения и соответственно выражения этой полноты средствами искусства, отчетливо противоречили Франкфуртскому Собору, зато именно они же не менее отчетливо соответствовали Православию.

Величайший авторитет Православия Преподобный Максим Исповедник, с учением которого так никогла и не смогли примириться цивилизационные христиане Алкуиновской традиции, высоко оценил это сочинение именно как православное. Он отметил очень удачный синтез достижений Отцов Каппадокийцев с философией неоплатонизма, позволивший преодолеть ограничения этой философии, а также последовательность апофатического метода, позволяюшего использовать разум для отрицательного познания Бога, то есть осознания того, что Бог не есть. Особое внимание привлекает учение Псевдо-Дионисия Ареопагита об эманациях Божественного Света, по воле Божьей сообщающих человеку всю полноту Божества, которое использовало быть может не самую удачную терминологию Плотина, но, несмотря на это, по сути, совершенно Православное, и не будет преувеличением утверждать, что оно в какой-то мере предвосхищало учение о нетварных энергиях Святителя Григория Паламы.

Величайший авторитет Православия Преподобный Максим Исповедник, с учением которого так никогла и не смогли примириться цивилизационные христиане Алкуиновской традиции, высоко оценил это сочинение именно как православное. Он отметил очень удачный синтез достижений Отцов Каппадокийцев с философией неоплатонизма, позволивший преодолеть ограничения этой философии, а также последовательность апофатического метода, позволяюшего использовать разум для отрицательного познания Бога, то есть осознания того, что Бог не есть. Особое внимание привлекает учение Псевдо-Дионисия Ареопагита об эманациях Божественного Света, по воле Божьей сообщающих человеку всю полноту Божества, которое использовало быть может не самую удачную терминологию Плотина, но, несмотря на это, по сути, совершенно Православное, и не будет преувеличением утверждать, что оно в какой-то мере предвосхищало учение о нетварных энергиях Святителя Григория Паламы.Гильдуин попытался перевести сочинения Псевдо-Дионисия на латынь но настоящий перевод этих сочинений осушествил величайший мыслитель средневековой Европы Иоанн Скот Эриугена, известный тем, что он был чуть ли ни единственным мыслитилем на Западе, кто оценил, понял и даже развил учение Преподобного Максима Исповедника.

Причем довольно большую роль в этом сыграл именно этот экземпляр сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита, который находился в библиотеке аббатства Сен-Дени, так как именно с ним работал и оставил комментарии на полях Иоанн Скот Эриугена, в лице которого объеденились западная христианская традиция Святого Патрика и восточная традиция Макисма Исповедника. Иоанн Скотт получил возможность ознакомиться с этими сочинениями, когда он, по приглашению сына Людовика Благочестивого Карла Лысого, возглавил или вернее воссоздал заново придворную школу франкских королей, превратившуюся в дальнейшем в Парижский Университет.

Причем довольно большую роль в этом сыграл именно этот экземпляр сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита, который находился в библиотеке аббатства Сен-Дени, так как именно с ним работал и оставил комментарии на полях Иоанн Скот Эриугена, в лице которого объеденились западная христианская традиция Святого Патрика и восточная традиция Макисма Исповедника. Иоанн Скотт получил возможность ознакомиться с этими сочинениями, когда он, по приглашению сына Людовика Благочестивого Карла Лысого, возглавил или вернее воссоздал заново придворную школу франкских королей, превратившуюся в дальнейшем в Парижский Университет. Когда аббату Сугерию понадобилось найти теологическое обоснование своей решимости продолжить украшать свое родное аббатство вопреки иконоборческим нападкам святого Бернара Клервосского, естественно что он обратился именно к сочинениям, автором которых считался небесный патрон аббатсва Сен-Дени и Франции Дионисий Ареопагит в переводе величайшего теологического авторитета того времени Иоанна Скота Эриугены, основателя придворной школы фракцузских королей, которая какое-то время находилась в аббатсве Сен-Дени. В результате, обосновывая уместность применения золота и драгоценных камней в литургических сосудах и декорациях и свидетельствуя о своих религиозном опате во время литургии с применением этой утвари он практически дословно воспроизводит учение о небесных иерархиях Псевдо-Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника в изложении Иоанна Скота Эриугены:

"Когда - из-за моего восхищения красотой дома Божьего - прелесть многоцветных камней увела меня прочь от внешних забот, а достойные размышления, переносившие от того, что материально, на то, что имматериально, привели меня к раздумьям о разнообразии священных добродетелей, тогда мне казалось, что я вижу себя обитающим неким, так сказать, образом в некоем странном месте вселенной, которое существует и располагается ни полностью в мерзости земли, ни в чистоте Небес, и что я, Божьей Милостью, могу быть неким апагогическим образом перенесен из нашего дольнего мира в мир горний"

Весьма забавно выглядят попытки великого историка искусств Эрвина Панофски, не способного понять что фигура аббата Сюжера просто не влазит в рамки католичества, интерпретировать этот отрывок в заранее заданном ключе анагогического подхода (anagogicus mos)восхождения человека к верщинам Духа, характерного именно для западного менталитета, видяшего мир разделенным прежде всего на материальный и иммматериальный, а не дольный и горний (тварный - не тварный, падший - спасенный), как это характерно для Православия, не смотря на то, что аббат Сюжер употребляет оба выражения в одной фразе, словно специально стараясь подчеркнуть разницу. Более того, бедный Эрвин Панофски совсем попадает впросак, не замечая, что вместо выражения "анагогически" аббат Сюжер употребляет выражение "апагогически", то есть скорее парадоксально, апофатически("от противного"), что в сочетании с пассивной формой глагола "перенесен" означает скорее схождение к нему некоего Божественного действия (энергии), в полном соответствии с учением Псевдо-Дионисия Ареопагита и Святителя Григория Паламы.

Но еще более поразительным свидетельством является ответ аббата Сюжер на возмущенное восклицвние Святого Бернара: "Что делать золоту в святая святых?". Он отметив, "что праведный ум, чистое сердце и благочестивые устремления конечно являются самым главным для литургии()" но эти факторы не отменяют эстетическое воздействие золота и драгоценных камней, напротив по сравнению с крестной жертвой нет никакой разницы между золотом и железом и "Если даже, в акте нового творения, наша субстанция преобразилась бы по образцу субстанции святых Херувимов и Серафимов, она все равно не могла бы служить полностью достаточном и достойным образом такой, словами не выразимой, жертве…". Этот отрывок показывает, что аббат Сюжер понимает самое существо учения Псевдо-Дионисия Ареопагита, преодолевшего основное противоречие неоплатонизма - относительную трансцендентность Бога. Согласно неоплатоническому учению, трансцендентность Бога проистекает из грехопадения человека, и у человека существует возможность очищения и приобщения к сущности Бога. Как видно из приведенной цитаты аббат Сюжер, следуя Псевдо-Дионисмю Ареопагиту, и вопреки мнению Эрвина Панофски, считающего его неоплатоником, преодолевает ограничения неоплатонизма и вполне Православно заявляет, что даже искупленное, очищенное, "обоженное" человечество неспособно соответствовать сущности Бога„ Богопознание возможно только в той мере, в какой Бог Сам открывается человеку.

Причем один взгляд на предыдущий абзац записок аббата Сюжер о перестройке базилики Сен-Дени, написанных через сто лет после Великого Раскола и за сто лет до четвертого крестового похода, повергает в изумление, когда внезапно начинаешь понимать, что в нем говорится о том, что последующее описание, если не сказать свидетельство, некоего религиозного опыта, который никак нельзя назвать ординарным, связан к прискорбном ухудшением отношений латинян и греков (Католиков и Православных?), вызваных тем, что хитроумные греки, опасаясь насилия со стороны латинян, скрыли от латинским глаз некие сокровища Святой Софии (духовные?), и что те, кто, не видя этих сокровищ, думают, что они переместились в Западную Церковь и Западная Церковь превзошла восточную, просто не понимают, что они говорят.

Причем один взгляд на предыдущий абзац записок аббата Сюжер о перестройке базилики Сен-Дени, написанных через сто лет после Великого Раскола и за сто лет до четвертого крестового похода, повергает в изумление, когда внезапно начинаешь понимать, что в нем говорится о том, что последующее описание, если не сказать свидетельство, некоего религиозного опыта, который никак нельзя назвать ординарным, связан к прискорбном ухудшением отношений латинян и греков (Католиков и Православных?), вызваных тем, что хитроумные греки, опасаясь насилия со стороны латинян, скрыли от латинским глаз некие сокровища Святой Софии (духовные?), и что те, кто, не видя этих сокровищ, думают, что они переместились в Западную Церковь и Западная Церковь превзошла восточную, просто не понимают, что они говорят.Более того, словно предвидя возражения критиков Эрвина Панофски, отрцающих саму возможность символического истокования этого отчета о проведении строительных и декоративно-ювелирных работ, он, описывая покупку нового потира для литургии в открывающемся после перестройки Храме, прямо говорит, что все записи в этом дневнике зашифрованы, и что самоцветы в этом потире, ныне находящемся в Национальной Галлерее Искусств в Вашингтоне, являются ключом к этому шифру.

С учетом всего вышеизложенного становится понятно, что аббат Сюжер рассказывает о том, как образ Готического Храма возник в его воображении в стихах, посвяшенных установке новых врат аббатства Сен-Дени.

О, кто бы ни был ты,вратами восхишен

Не золотом, а мастерством

Чудесные врата сиянием достойного труда

Откроют путь тебе к сиянию ума,

Который просвещен Божественным лучом

Летит к златым вратам

Христа.

Где тяжесть вещества.

Тебя освободит, и даже подсобит

Взлететь умом туда, где Правды Свет всегда.

Ключом к пониманию этого отрывка является фраза аббата Сюжер Mens hebes ad verum par materialia surgit (тусклый ум поднимается к правде через то, что материально) представляет собою не что иное, как сжатый стихотворный пересказ высказывания Иоанна Скота: «…невозможно для нашего ума подняться до подражания небесным иерархиям и их созерцания, если он не полагается на материальное водительство, которое соразмерно ему». Поскольку речь идет о вратах, как о начале сооружения Храма, которое воспринимается автором, как начало путеществия к Свету истинному, и связано с учением Иоанна Скота Эуригены о том, что конечный результат духовной жизни христианина - единение со Светом Истинным, или по выражению Максима Исповедника состояние синергии, связано с духовной активностью самого человека, ведь "между богом и человеческим естеством, - как пишет Эриугена, - нет ничего посредствующего" Ясно, что изначальным замыслом аббата Сюжер было построение Храма как то самое духовное усилие в материальном мире, о котором говорит Иоанн Скот. Причем главной эстетической целью построения готической базилики Сен-Дени было достижение сияния, как апагогического(парадоксального) просвещения, а "устремленность вверх", anagogicus mos,что в буквальном переводе означает "метод, ведущий вверх", которую традиционно провозглашают главной целью готики, была скорее побочным результатом.

Несомненно божественном свете преподобного Симеона Нового Богослова, наилучшим образом изложенное в его гимнах:

Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух.

Не говорите, что без Него возможно спастись,

Не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная,

Не говорите, что Бог невидим людям,

Не говорите, что люди не видят Божественного света

Или что это невозможно в настоящие времена!

Это никогда не бывает невозможным, друзья!

Но очень даже возможно желающим."

Гимн 27. Из сочинений преподобного Симеона Нового Богослова, XI век

Pars nova posterior dum jungitur anterior!,

Aula micat medio clarificata suo.

Claret enim Claris quod clare concopulator,

Et quod perfundit lux nova, claret opus

Nobile…

Там Ветхая Церковь сливается с Новой

Где общая часть все сияет само

Сиянием тем, что Божественным Светом

Спасает достойных стать частью Его

(перевод мой А.Б.)

No comments:

Post a Comment