Между тем, эпоха готики является ключевой для понимания западноевропейского менталитета и повлияла она не только на европейскую культуру, но и на весь мир не меньше, а возможно и больше, чем эпоха Возрождения. Достаточно сказать, что поздняя, так называемая интернациональная готика создала единое культурное пространство Западной Европы и окончательно оформила цивилизационное христианство как мировоззрение.

Прежде всего следует отметить, что, вопреки отца истории искусств Вазари, зарождение готики и как архитектурного стиля и как мировоззрения не имеет никакого отношения к германскому племени готов и произошло в Иль-де Франс, в 7 километрах от центра Парижа. Первой готической постройкой стала базилика аббатства Сен-Дени - усыпальница французских королей и главный духовный центр Франции. Появление готического стиля совпало по времени с расцветом крипто-православного искусства Сицилийского королевства норманнов и связано с появлением во Франции целой плеяды гениальных людей, причем наиболее значительным представителем этой плеяды был демиург французской и общеевропейской культуры, создатель готического стиля в архитектуре, настоятель аббатства Сен-Дени Сюжер, -

Прежде всего следует отметить, что, вопреки отца истории искусств Вазари, зарождение готики и как архитектурного стиля и как мировоззрения не имеет никакого отношения к германскому племени готов и произошло в Иль-де Франс, в 7 километрах от центра Парижа. Первой готической постройкой стала базилика аббатства Сен-Дени - усыпальница французских королей и главный духовный центр Франции. Появление готического стиля совпало по времени с расцветом крипто-православного искусства Сицилийского королевства норманнов и связано с появлением во Франции целой плеяды гениальных людей, причем наиболее значительным представителем этой плеяды был демиург французской и общеевропейской культуры, создатель готического стиля в архитектуре, настоятель аббатства Сен-Дени Сюжер, - До того стать аббатом Сен-Дени Сюжер служил в Нормандии, во владениях Генриха I Боклерка Английского(Боклерк = высокоученый), который был еще и Нормандским герцогом, то есть, формально, вассалом французской короны. Сюжер сумел завоевать любовь и уважение Генриха I на почве любви к наукам, что впоследствии сделало его миротворцем, посредничество которого не позволило Столетней войне между Францией и Англией разразится на столетие раньше. Более того его посредничество могло сделать столь ожесточенный конфликт невозможным,

если бы преждевременная смерть не помешала ему предотвратить развод Людовика VII со своей женой Элеонора Аквитанской, чья умопомрачительная красота могла довести и довела таки Англию и Францию до безумия, продолжавшееся целое столетие и до конца не изжитое до сих пор. Стоит ли удивляться тому, что когда Людовик VII решил отправиться в крестовый поход, он не захотел бросать в королевском замке на произвол судьбы и одиночества свою красавицу-жену,. и что единственным, кому королевская семья могла доверить управление Францией в свое отсутствие, оказался аббат Сюжер.

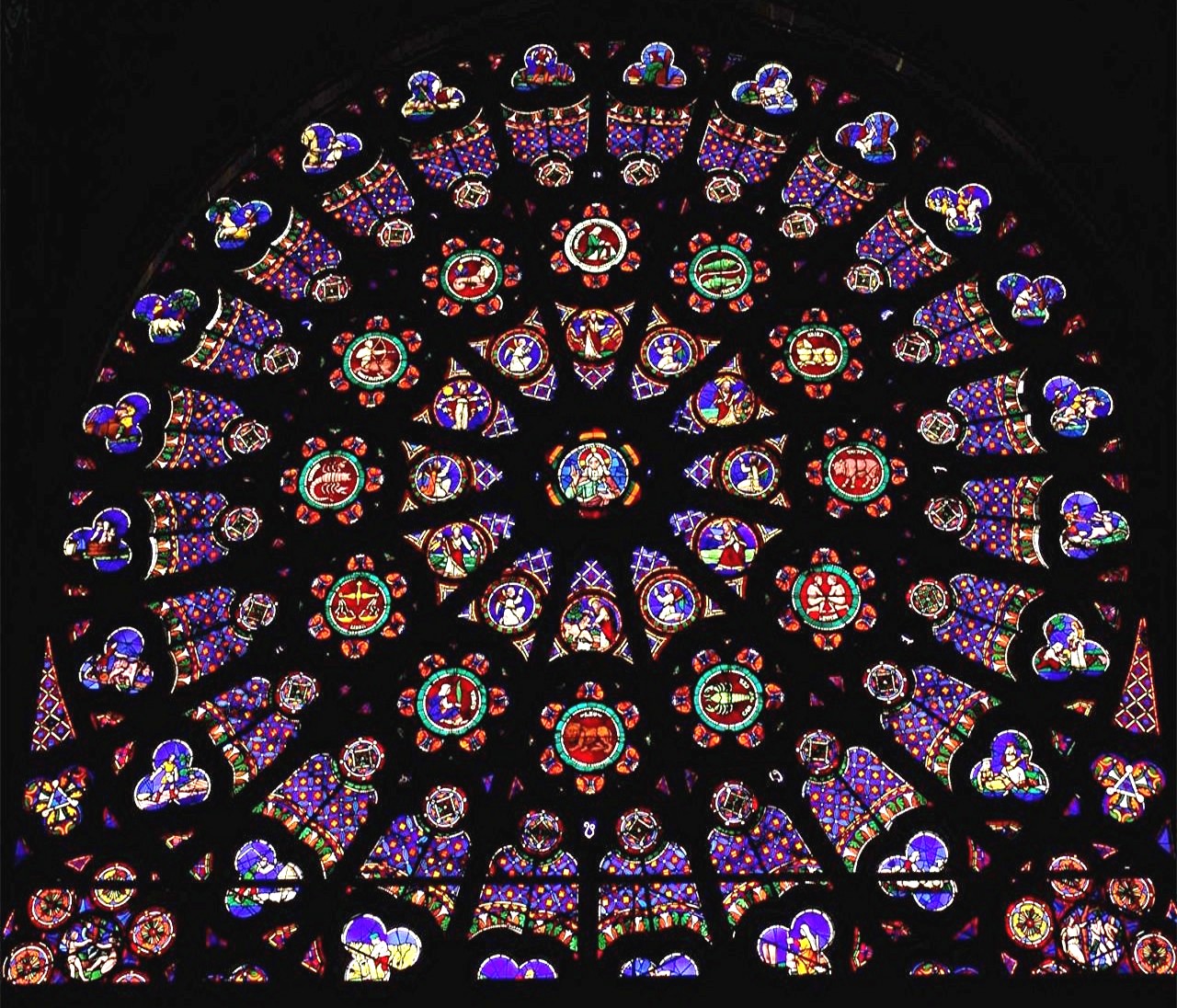

если бы преждевременная смерть не помешала ему предотвратить развод Людовика VII со своей женой Элеонора Аквитанской, чья умопомрачительная красота могла довести и довела таки Англию и Францию до безумия, продолжавшееся целое столетие и до конца не изжитое до сих пор. Стоит ли удивляться тому, что когда Людовик VII решил отправиться в крестовый поход, он не захотел бросать в королевском замке на произвол судьбы и одиночества свою красавицу-жену,. и что единственным, кому королевская семья могла доверить управление Францией в свое отсутствие, оказался аббат Сюжер. Поразительно, но вклад аббата Сюжер в искусство и архитектуру оказался даже значительнее его вклада в государственное строительство. Начав перестройку обветшавшего аббатства Сен-Дени, он оказался не только спонсором построения первого готического храма, но и великим архитектором и художником, придумавшим и собравшим в новый архитектурный стиль такие специфически готические элементы, как окно-розу, внешние контрфорсы с аркбутанами, применение которых дало возможность скомпенсировать распирающие усилия от крыши на стены, что позволило сделать стены тоньше, а окна больше. В результате этих инноваций аббат Сюжер сумел создать то, напоминающее купол Святой Софии, впечатление Церкви со стенами из сияющего света, которое стало идеалом и мечтой лучших архитекторов высокой и пламенеющей готики. Более того, он продолжил традицию аббатов-архитекторов, которую породил на Западе создатель аббатсва Мон-Сен-Мишель Уильям Вольпианский, в рамках которой архитектура оказалась воплощением не только эстетических и инженерных идей, но и поистине "генезисом" в камне, создающим символический образ мироздания.

Но наиболее интересным является вопрос о том, какой именно "генезис" и какая именно теология легли в основу архитектуры базилики Сен-Дени, ставшей архетипом готического собора. Американец немецкого происхождения Эрвин Панофский, совмещавший преподавание истории искусств с практической политологией и писавший свои книги в разгар холодной войны, "стыдливо" называет эту теологию "оргией неоплатонической метафизики света." Но мы, мой милый читатель, мы никак не связаны ограничениями "академической" науки Принстонского разлива, и мы можем назвать эту "теологию в камне" ее настоящим именем - Православие. Да-да, даже и после великого раскола на Западе продолжало жить и развиваться Православие, причем не крипто-православие Рожера II, а Православие в его высшей форме, получившей на востоке название исихазм. Именно Православие было основой личной, персональной духовной жизни отца западно-европейской культуры и французской государственности аббата Сюжер. Именно Православие в какой-то момент в воображении аббата Сюжер вырвало из небытия тот образ Христианского Храма, который воплотился в первой готической базилике. Вперед, мой читатель, я покажу тебе как зачастую даже ошибки западных христиан, потрясенных красотой Христа, заблуждающихся, но искренних, написали эту боговдохновенную книгу, которая называется исторя искусств Западной Европы. Они не были "теплохладными"(Откр 3:15), но учились делать добро (Ис. 1:18), и их души прошла через такие испытания, по сравнению с которыми приключения героев Толкиена пресны и примитивны. Их идеи определяют нашу жизнь сегодня, и именно их глазами мы часто, сами того не зная, смотрим на мир.

Несмотря на свои заслуги перед Церковью и Францией, аббат Сюжер за свои эстетические нововведения в ходе реконструкции аббатства в 1137-1142 годах подвергся нападкам другого гиганта эпохи ранней готики, сильно повлиявшего на развитие цивилизационного христианства - святого Бернара Клервоского. Святой Бернар, настоятель монастыря Клерво, был весьма противоречивой личностью, чьи недостатки были продолжением его достоинств: аскет, породивший в чувственный культ Богоматери, и свирепый борец с "ересиархами" Пьером Абеляром и Арнольдом Брешианским, отрицавшими добро, как механическое повиновение Богу, а церковь как государство;

Несмотря на свои заслуги перед Церковью и Францией, аббат Сюжер за свои эстетические нововведения в ходе реконструкции аббатства в 1137-1142 годах подвергся нападкам другого гиганта эпохи ранней готики, сильно повлиявшего на развитие цивилизационного христианства - святого Бернара Клервоского. Святой Бернар, настоятель монастыря Клерво, был весьма противоречивой личностью, чьи недостатки были продолжением его достоинств: аскет, породивший в чувственный культ Богоматери, и свирепый борец с "ересиархами" Пьером Абеляром и Арнольдом Брешианским, отрицавшими добро, как механическое повиновение Богу, а церковь как государство; создатель военно-монашеских орденов, написавший устав тамплиеров, и инициатор второго крестового похода, прославившийся фразой:"Убивать ради Христа - не преступление, а, напротив, величайшая слава";

главный идеолог цистерианской реформы, и пуританин-иконоборец, которому произведения литургического искусства мешали молиться.

Более того, ключом к пониманию всего последующего развития западноевропейского искусства является именно разделение бенедиктинской монастырской традиции на цистерцианцев и собственно бенедиктинцев, которое произошло в результате проведенной святым Бернаром реформы монастырской жизни, причем самому святому Бернару эстетическим идеалом казались белые стены с железным или деревянным крестом. А уж художественные находки аббата Сюжер, составившие впоследствии основу готического стиля, представляли собой как раз то, против чего выступал Святой Бернар, и что было осуждено Exordium Magnum Ordinus Cisterciensis (Большим Трактатом Ордена Цистерцианцев): "Не должно быть позволено никаких живописных изображений или скульптуры, за исключением распятий из дерева".

Вначале Святой Бернар обрушился с гневными нападками на желание аббата Сюжер превращать литургическую утварь в произведения ювелирного искусства, а своим подчиненным предоставить большую самостоятельность. Но Аббат Сюжер, отличавшийся незаурядным дипломатическим талантом, и сначала, в соответствии с замечаниями святого Бернара немного завинтив гайки дисциплины, он потом помог ему установить официальный контакт с королем. Отстояв, таким образом, свое право на эстетический эксперимент он заключили со святым Бернаром молчаливый пакт о ненападении и взаимопонимании. Святой Бернар даже отметил в одном из своих писем, что Сюжер научился "сосать грудь Божественной Мудрости вместо того, чтобы пить мед из уст льстецов". Может показаться, что он несколько фривольно играет словами (по латыни сосать - sugere), но на самом деле святой Бернар в благодарность за помощь переносит на аббата Сюжер свой личный опыт, когда он, согласно поистине прелестной легенде, в 1146 году в Шпайерском соборе он на глазах множества свидетелей был напоен грудным молоком таинственной девой с младенцем на руках.

Вначале Святой Бернар обрушился с гневными нападками на желание аббата Сюжер превращать литургическую утварь в произведения ювелирного искусства, а своим подчиненным предоставить большую самостоятельность. Но Аббат Сюжер, отличавшийся незаурядным дипломатическим талантом, и сначала, в соответствии с замечаниями святого Бернара немного завинтив гайки дисциплины, он потом помог ему установить официальный контакт с королем. Отстояв, таким образом, свое право на эстетический эксперимент он заключили со святым Бернаром молчаливый пакт о ненападении и взаимопонимании. Святой Бернар даже отметил в одном из своих писем, что Сюжер научился "сосать грудь Божественной Мудрости вместо того, чтобы пить мед из уст льстецов". Может показаться, что он несколько фривольно играет словами (по латыни сосать - sugere), но на самом деле святой Бернар в благодарность за помощь переносит на аббата Сюжер свой личный опыт, когда он, согласно поистине прелестной легенде, в 1146 году в Шпайерском соборе он на глазах множества свидетелей был напоен грудным молоком таинственной девой с младенцем на руках. По иронии судьбы, до заключения пакта о ненападении, именно необходимость отвечать на вышеупомянутые нападки заставила аббата Сюжер взяться за перо, благодаря чему мы и можем от него самого узнать о той духовной жизни, которая собственно и породила готический стиль. К счастью и после пакта аббат Сюжер перо не бросил, но стал писать в историю современной ему Франции и историю перестройки аббатства Сен-Дени.

Первая ошибка, раскрывающая тайну рождения готики, связана с еще одним гением того времени – бывшим профессором Парижского Университета и бывшим монахом Сен-Дени - Пьером Абеляром. Он был главным действующим лицом основной идеологической драмы той эпохи: "Разум против Веры" и его статьи по этому вопросу, в сочетании с весьма заметной деятельностью его бывшего студента Арнольда Брешианского привлекли к нему не сулившее ничего хорошего внимание святого Бернара из Клерво, незадолго до этого дождавшегося таки весьма странной кончины другого студента Пьера Абеляра - антипапы Анаклета II., урожденного Пьетро Пьерлеони

Папа Анаклет II.1130-1138 | Дело в том, что избрание Папой Пьетро Пьерлеони, внука еврейского банкира, крещенного Папой Львом IX, чей брат, Джордано Пьерлеони, стал впоследствии патрицием и сенатором восстановленной Арнольдом Брешианским в 1143 году Римской Республики, несомненно означал конец планам Бернара Клервосского построить империю воинствующего политического христианства, планам которые впоследствии вполне предсказуемо, привели к 4-му крестовому походу. Судя по письмам, которые Святой Бернар, рассылал в поддержку Папы Иннокентия II, решение о недопустимости избрания Папой Римским Пьетро Пьерлиони было принято заранее, и основной компромат был собран тоже заранее в Англии, когда будущий антипапа Анаклет II был Папским легатом в Англии. Судя по всему, именно тогда единомышленники святого Бернара, чей устав он в то время обдумывал, обратили внимание на то, что духовная жизнь наиболее вероятного кандидата на Папский Престол несколько не соответствует их планам. |

Последующие события показали, что у кого-то очень могущественного должны были быть очень серьезные мотивы и хорошо подобранный компромат для того, чтобы после реформ Папы Григория Великого, организовывать явно мошеннические, напоминающие времена порнократии, выборы Римского Папы. Действительно Григорио Папарески деи Гвидони был избран Папой Иннокентием II малочисленной группой кардиналов, тайно созванной до объявления о смерти предыдущего Папы специально для того, чтобы не допустить избрания на Папский престол наиболее вероятного кандидата, любимца Римского народа с неограниченными финансовыми ресурсами еврейской общины и личного друга Генриха I Английского и Людовика VI Французского. Франджипани и Корси сами на такое были явно не способны.

Кроме того, борьба святого Бернара Клервосского против антипапы Анаклета II является хорошо документированным, первым, но отнюдь не последним случаем использования цивилизационным христианством антисемитизма, как оружие для борьбы с Православием, вернее в данном случае с крипто-православием. Действительно, одним из главных, доводов святого Бернара, с помощью которого он убеждал поддержать Папу Иннокентия короля Франции Людовика VI и императора Лотаря, изначально не желавших вмешиваться в церковные интриги, было именно то, что "к стыду христиан, человек еврейского происхождения занял трон Святого Петра". (Надо думать, что святой Бернар считал, что сам Святой Петр был франкского происхождения.)

Если учесть, что одним из первых деяний Папы Анаклета II после его избрания Римским Папой была папская булла, передающая королевскую власть над Сицилией, Апулией и Калабрией, а также суверенитет над Капуей и Неаполем крипто-православному предводителю норманнов Рожеру II Сицилийскому, то следует признать, что, фигура антипапы Анаклета II, до сих пор ждущая своего православного исследователя, действительно имеет поистине эпохальное значение, символизируя принципиально другой ход истории. В этой, другой, не состоявшейся истории человечества Папа Анаклет II является персонификацией союза западного христианства Святого Патрика, восточного Православия, республиканского Рима, итальянских норманнов и еврейского банковского капитала против воинствующего политического христианства, олицетворением которого, несомненно, является святой Бернар Клервоский. Безвременная, поистине таинственная смерть антипапы Анаклета II, сделала невидимым этот совершенно фантастический, непредставимый мир, в котором возможны такие союзы.

Влияние всех этих событий на появление готического стиля состояло в том, что святой Бернар, торжествуя "победу" над ненавистным Анаклетом II, напал на несчастного Пьера Абеляра практически одновременно с началом реконструкции аббатства Сен-Дени. Святой Бернар вызвал Абеляра в папскую курию, обвинив его в пелагианстве, но имея в виду прежде всего то разрушающее действие, которое оказало на церковную дисциплину теория Пьера Абеляра, согласно которой верховным командиром над человеком оказывалась его собственная совесть, а не король, не Папа и даже не господь Бог. При этом, естественно, поднимался вопрос о "клевете" на небесного покровителя Франции, апостола галлов Святого Дени (Дионисия) в связи c записями Беды Достопочтенного, которые Абеляр, обнаружил, будучи монахом Сен Дени, в то время когда Сюжер служил в Нормандии, и из которых следовало, что Небесный патрон аббатства Сен-Дени и Франции был не знаменитый Дионисий Ареопагит, который упоминается в «Деяниях Апостолов» и который считается первым епископом Афин, а значительно менее знаменитый и жившим значительно позже Дионисий Коринфский.

Мнение же Беда Достопочтенного вряд ли может считаться беспристрастным, так как для того он и был направлен Святым Августином Кентерберийским в монастырь Джарроу в Нортумбрии, чтобы уменьшить влияние кельтского Православия в пользу Папского цивилизационного христианства, а Дионисий Коринфский был известен тем, что в своем ответном послании епископу Рима Клименту сообщил, что его община стала зачитывать послание Папы во время воскресной литургии наравне со священным писанием (Евс. IV, 23), что традиционно использовалось для обоснования догмата о примате Папы.

Фреска "Святой Дионисий Ареопагит" Феофан Грек.Церковь Спаса Преображения. Новгород. 1378 г | Убежденность аббата Сюжер в том, что Святой Дионисий Парижский и Святой Дионисий Ареопагит Афинский - одно и тоже лицо, базировалась на работе одного из первых аббатов Сен-Дени, капеллана Императора Людовика Благочестивого Гильдуина, которому Император поручил в 825 году составить жизнеописание своего небесного патрона Святого Дионисия Парижского. Аббат Гильдуин, отнесся к этому поручению очень ответственно и, согласно легенде монахов Сен-Дени, ездил для этого в Византию. Но для истории искусства важнее всего то, что в результате этой поездки Император Византии Михаил II Заика прислал в подарок аббатству Сен-Дени копию книги, получившую на востоке название "Ареопагитика", авторство которой в то время ошибочно приписывали Дионисию Ареопагиту. Эта работа таинственного автора, о котором до сих пор ничего определенного не известно, и которого именно поэтому назвали Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Он был, скорее всего, интеллектуальным лидеров миафизитов, которых преследовал Император Юстиниан, ошибочно считая их монофизитами, но которым покровительствовала Императрица Феодора, правильно считая их православными. |

| Очевидно опасаясь преследований Юстиниана, автор "Ареопагитик" придумал и вставил в книгу чисто литературную легенду и опубликовал свое сочинение под псевдонимом "Дионисий Ареопагит", который позже заставил его излишне доверчивых последователей, приписать это сочинение Афинскому епископу - апостолу галлов. Величайший авторитет в Православии Преподобный Максим Исповедник, высоко оценил это сочинение именно как Православное, отметив более удачный, чем у Оригена, синтез достижений Отцов Каппадокийцев с философией неоплатонизма и последовательность в изложении апофатического метода, позволяющего использовать разум для отрицательного познания Бога, то есть осознания того, что Бог не есть. Особое внимание привлекает учение Псевдо-Дионисия Ареопагита об эманациях Божественного Света, по воле Божьей сообщающих человеку всю полноту Божества, которое использовало быть может не самую удачную терминологию Плотина, но, несмотря на это, изложило вопрос по сути, совершенно правильно, и не будет преувеличением утверждать, что оно в какой-то мере предвосхищало учение о нетварных энергиях Святителя Григория Паламы. |  Преподобный Максим Исповедник Мозаика собора Неа Мони на острове Хиос.Греция. XI в. |

"Когда - из-за моего восхищения красотой дома Божьего - прелесть многоцветных камней увела меня прочь от внешних забот, а достойные размышления, переносившие от того, что материально, на то, что имматериально, привели меня к раздумьям о разнообразии священных добродетелей, тогда мне казалось, что я вижу себя обитающим неким, так сказать, образом в некоем странном месте вселенной, которое существует и располагается ни полностью в мерзости земли, ни в чистоте Небес, и что я, Божьей Милостью, могу быть неким анагогическим Эрвин Панофски пытается интерпретировать это свидетельство некоего мистического опыта, который никак нельзя назвать ординарным, в заранее заданном неоплатоническом ключе anagogicus mos, что в буквальном переводе означает "метод, ведущий вверх", от материального к имматериальному, характерный именно для западного менталитета, видящего творение разделенным прежде всего на материальный и имматериальный миры, а не дольный и горний, (то есть падший и спасенный), как это характерно для Православия. Он жалуется, что не он, а аббат Сюжер и Иоанн Скот неправильно употребляют этот термин, не смотря на то, что, словно специально стараясь подчеркнуть разницу, аббат Сюжер употребляет выражения "размышления переносят" от "materialibus ad immaterialia" в одной фразе с " перенесением Божьей Милостью" от "etiam inferiori ad illam superiorem" (от дольнего к горнему). Таким образом, аббат Сюжер в этом отрывке, несомненно занимающем в этой книге центральное место, свидетельствует о схождение к нему некоего Божественного действия (энергии), что полностью соответствует учению Псевдо-Дионисия Ареопагита и даже учению Святителя Григория Паламы.

Потир аббата Сюжер. Вашингтон, Национальная Галлерея Искусств. | К сожалению, Эрвин Панофски так и не сумел найти в своей заранее продуманной схеме места термину Псевдо-Дионисия "апагогический", то есть символический,, что объясняет путаницу "анагогический - апагогический" при переводе этой книги на русский язык. Между тем, словно предвидя возражения критиков Эрвина Панофски, отрицающих саму возможность символического истокования этого "отчета о проведении строительных и декоративно-ювелирных работ", аббат Сюжер в параграффе, посвященном золотому кресту Святого Элигия, украшенном самоцветами, созерцание которых аббатом Сюжер и вызвали вышеописанное состяние anagogicas mos, прямо говорит "тем, кто понимает значение самоцветов (gems)", что все записи вэтой книге зашифрованы аллегориями. В конце книги, описывая покупку нового потира для литургии в открывающемся после перестройке Храме, он поясняет, что, опасаясь утратить орнаменты на старом потире, он заказал новый, самоцветы которого являются одним из ключей к шифру этих аллегорий, который он называет орнаментом. Но еще более поразительным свидетельством личного, индидуального Православия аббата Сюжер является его ответ на возмущенное восклицвние Святого Бернара: "Что делать золоту в святая святых?". |

Но мой милый читатель, настроив ум на чтение аллегорических посланий, трудно вернуться обратно, и вот, случайный взгляд на предыдущий абзац, написанный через сто лет после Великого Раскола и за сто лет до четвертого крестового похода, повергает в изумление, когда внезапно осознаешь, что в нем аббат Сюжер говорит о том, что религиозный опыт аббата Сюжер, о которм ты только что читал, связан с прискорбным ухудшением отношений латинян и греков (Католиков и Православных?), и что хитроумные греки, опасаясь насилия со стороны латинян, скрыли от латинских глаз некие сокровища Святой Софии (духовные?), и что те, кто, не видя этих сокровищ, думают, что их нет, или что они переместились в Западную Церковь, и что Западная Церковь, благодаря этому богаче Восточной, просто не не ведают, что они говорит.

С учетом всего вышеизложенного становится ясно, что в стихах, посвященных установке новых, символизирующих начало, врат базилики Сен-Дени, аббат Сюжер рассказывает о том переживании, когда образ Готического Храма возник в его воображении

Portarum quisquis attollere quaeris honorem, Aurum nec sumptus, operis mirare laborem. Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret, Clarificet mentes ut eant per lumina vera Ad verum lumen, ubi Christus janua vera. Quale sit intus in his determinat aurea porta Mens hebes ad verum per materialia surgit, Et demersa prius hac visa luce resurgit. | О, кто бы ни был ты, вратами восхищен Не золотом, а мастерством чудесные врата Сиянием достойного труда Откроют путь тебе к сиянию ума, Который просвещен Божественным лучом. Лети к вратам Христа, где тяжесть вещества. Уже не тяготит, а помощь нам сулит Взлететь умом туда, где Правды Свет горит. (Перевол мой А.Б.) |

Ключом к пониманию этого отрывка является фраза «Mens hebes ad verum par materialia surgit» (тусклый ум поднимается к правде через то, что материально), которая представляет собою не что иное, как сжатый стихотворный пересказ высказывания Иоанна Скота: "…невозможно для нашего ума подняться до подражания небесным иерархиям и их созерцания, если он не полагается на материальное водительство, которое соразмерно ему". Это высказывание, как на этот раз совершенно точно угадывает Эрвин Панофски, связано с учением Иоанна Скота Эуригены, о том, что цель жизни христианской - личное единение со Светом Истинным, или, по выражению Максима Исповедника, состояние синергии двух воль, воли Бога и воли Человека, ведь "между Богом и Человеческим естеством, - как пишет Эриугена, - нет ничего посредствующего". Ясно что для аббата Сюжер таким духовным усилием в материальном мире, которое, согласно Иоанну Скотту, является необходимым условием достижения состояния единства со Светом, было построение базилики Сен-Дени, образ которой вспыхнул в сердце десятилетнего мальчика вместе с любовью к его новой семье - аббатству Сен-Дени и Франции, которую Господь Бог дал ему взамен умерших родителей. Соответственно главной целью построения готической базилики Сен-Дени согласно аббату Сюжер, Иоанну Скоту и Псевдо-Дионисию Ареопагиту было достижение сияния, как апагогического просвещения, то есть единения с Истинным Светом, чья энергия снисходит для водительства человека, соразмерно его встречным усилиям, а "устремленность вверх", "anagogicus mos", которую Эрвин Панофски традиционно провозглашает главной целью готической архитектуры, оказывается скорее побочным, второстепенным результатом, скорее указывающим на источник водительства.

Бронзовые двери королевского портала базилики Сен-Дени. . | Хоры амбулатории Сен-Дени. |  Cеверно-восточный неф. Заход солнца. |

План построения первого готического Храма проясняется в стихах посвященных завершению работ и освящению новых хоров и нефа, соединяющих старую часть здания с новой, и нужно быть очень упертым отрицателем символического толкования записок аббата Сюжер, чтобы не увидеть, что обшей частью Ветхой и Новой Церкви, о которой в стихах говорит аббат Сюжер, является Иисус Христос:

Pars nova posterior dum jungitur anterior!, Aula micat medio clarificata suo. Claret enim Claris quod clare concopulator, Et quod perfundit lux nova, claret opus Nobile… | Там Ветхая Церковь сливается с Новой!, Где общая часть все сияет само. Сиянием тем, что Божественным Светом, Спасает достойных стать частью Его.... (перевод мой А.Б.) |

Аллегория "Новой" и "Cтарой" Церкви в этом отрывке, настолько прозрачна, что она не оставляет сомнения: аббат Сюжер говорит, что сама история построения базилики Сен-Дени, простор ее нефа, указующая устремлённость стрельчатых арок, сияние ее окон-витражей и окна-розы, является результатом воздействия Божественной энергии, с целью помочь каждому человеку обрести волю для усилия, необходимого чтобы увидеть Истинный Свет, о котором так хорошо сказал предшественник аббата Сюжер аббат Константинопольского монастыря Святого Маманта великий исихаст Преподобный Симеон Новый Богослов:

Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух.

Не говорите, что без Него возможно спастись,

Не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная,

Не говорите, что Бог невидим людям,

Не говорите, что люди не видят Божественного света

Или что это невозможно в настоящие времена!

Это никогда не бывает невозможным, друзья!

Но очень даже возможно желающим."

Гимн 27. Из сочинений преподобного Симеона Нового Богослова, XI век

http://www.hist.msu.ru/Science/HisUni/Profess/Stgran.htm

http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/denis

No comments:

Post a Comment